KM-43 主な漁法

漁業(ぎょぎょう)にはむずかしいことばがたくさん出てきます。

まずは、漁法(ぎょほう)を学ぶ前に、まめ知識(ちしき)で予習しましょう。

まめ知識

- 船が港を出ることを出港(しゅっこう)、かえってくることを帰港(きこう)といいます

- 船のかぞえ方は一般的(いっぱんてき)に大型の船は1隻(いっせき)、2隻(にせき)、中型から小型の船は、1艘(いっそう)、2艘(にそう)です。

- 船などの機械(きかい)をうごかして作業することを操業(そうぎょう)といいます。

試験操業のはなし

平成29年4月1日から試験操業(しけんそうぎょう)をおこなっています。

現在、福島県がおこなっている放射性物質(ほうしゃせいぶっしつ)モニタリングで、魚介類(ぎょかいるい)の安全性が確認(かくにん)されています。(令和元年5月現在)

沖合漁業(おきあいぎょぎょう)

重さが15トン以上の漁船をつかっておこなう漁業です。

出港してから帰港するまで1~3日間かけておこないます。

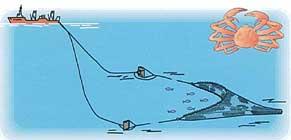

沖合底曳網(おきあいそこびきあみ)

袋状の網(ふくろじょうのあみ)を海の中でひき、底層(ていそう)に分布(ぶんぷ)する魚などを漁獲(ぎょかく)します。

15トン~50トン未満の船が、カレイ類、ヒラメ、タコ、カニなどを対象(たいしょう)に操業(そうぎょう)します。

沿岸漁業(えんがんぎょぎょう)

重さが7トン未満の漁船をつかっておこなう漁業です。

沿岸に近いところでおこなわれます。

沿岸漁業には小型底びき網、刺し網(さしあみ)、船引き網、延縄(はえなわ)、釣り(つり)、カゴ、筒(どう)、貝桁網(かいけたあみ)、潜水(せんすい)などたくさんの漁法があります。

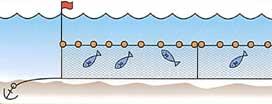

固定式刺網(こていしきさしあみ)

魚の移動路(いどうろ)にナイロン製の網をしかけ、移動中の魚を網目(あみめ)にさしたり、からめたりして漁獲します。

朝1時ころ出港して漁場にいき、セットしてある網を2時間くらいかけて引きあげます。

沖合10メートルから20メートルのポイントで漁をおこないます。相馬港から船で30分から40分の距離(きょり)です。

7トン未満の漁船が、カレイ類、ヒラメ、タラ、メバルなどを対象に操業します。

県北部の主要漁業(しゅようぎょぎょう)です。

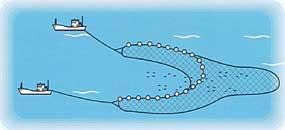

船引き網(ふなびきあみ)

空が明るくなる朝4時ころ出港して、昼間まで操業をつづけます。

袋状の網を海中でひき、表層、中層に分布する魚などを漁獲します。

1隻でおこなう場合と、2隻でおこなう場合があります。

7トン未満の漁船がオキアミ、イワシシラス、コウナゴ、シラウオ、サヨリを対象に操業します。

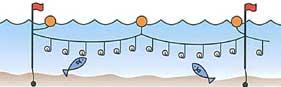

延縄(はえなわ)

朝、明るくなる前から漁にむかいます。

一定の間かくをおいて針(はり)がついている延縄漁具(はえなわぎょぐ)を海の中に設置(せっち)し、えさにさそわれて針にかかった魚を漁獲します。

針には貝やサンマの切り身などをつけます。

7トン未満の漁船が水深(すいしん)50メートルより浅いところでアイナメ、スズキなどを対象に操業します。

貝桁網漁(ホッキ貝漁)

マンガという漁具をつかってとるホッキガイの漁法です。これは、ホッキガイが砂場にいるためです。

船の両端(りょうはし)にマンガをつけて、ワイヤーをまきあげて砂の中からホッキガイをとります。

6月から翌年の1月末までおこなわれます。

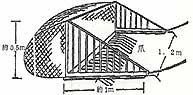

マンガ拡大図

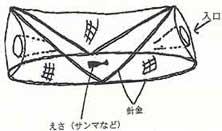

タコかご漁

かごを海にしこんでタコをつかまえる漁法です。

水深40~50メートルの浅い沿岸にタコかごをしかけます。ひとつのしかけで十数個(じゅうすうこ)のタコかごをつかいます。

タコかごの中にはサンマの切り身などのえさをしかけ、タコが一度はいったら出られないつくりになっています。

ノリ養殖について

ノリの養殖は9月から翌年の4月ころまでおこなわれます。

9月ころ、松川浦に竹と網でのり棚(のりだな)を設置(せっち)して、その棚にノリの種(たね)をうえこみます。

12月ころ、成長したノリのかり入れがはじまります。

ノリがとれる時期は12月から翌年の4月までです。とてもさむく、海が冷たいためとても大変な作業です。

アサリについて

松川浦では、アサリ漁もおこなわれています。

(注意)東日本大震災がおきる前までは潮干狩り場があり、3月中旬から8月にかけて毎年おおくの観光客(かんこうきゃく)がおとずれていました。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

農林水産課 水産振興係

〒976-8601

福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階

電話番号:0244-37-2152

- あなたの評価でページをより良くします!

-

更新日:2020年01月14日