予防接種健康被害救済制度

ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、無くすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、予防接種によるものと因果関係を厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく救済が受けられる制度です。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の種類

- 医療機関で医療を受けた場合=医療費および医療手当

- 障がいが残ってしまった場合=障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)

- 亡くなられた場合=葬祭料、死亡一時金

| 給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 (注意)請求期限あり |

|---|---|---|

| 医療費および医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院などに必要な諸経費を支給 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院などに必要な諸経費を支給(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る) |

| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定められる程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | ー |

| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給 (上記の障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) |

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級は無し) |

| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 | ー |

| 遺族年金 | ー | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 |

| 遺族一時金 | ー | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 |

| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |

| 給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 (注意)請求期限あり |

|---|---|---|

| 年金額変更 | 障害児または障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 |

| 未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者または同一生計の遺族に支給 | 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者または同一生計の遺族に支給 |

B類疾病の請求期限

- 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年

- 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌日の初日から5年

- 遺族年金・遺族一時金・葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費・医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年

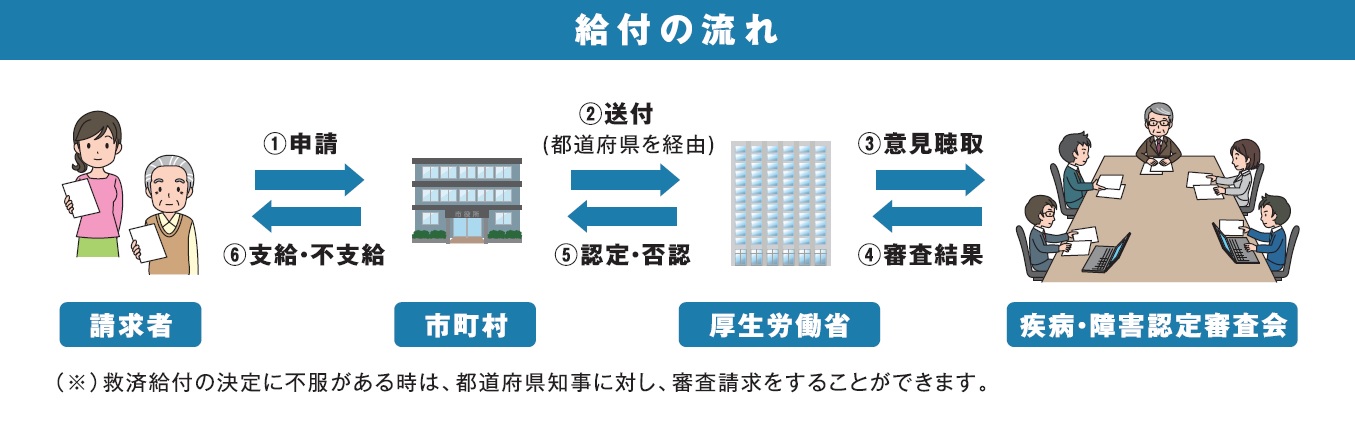

申請から支給までの流れ

申請から支給までの流れは次のとおりです。

- 請求者が市町村に必要書類をそろえて提出します。

- 市町村は都道府県を経由して国(厚生労働省)に書類を送付します。

- 国は各専門家から意見を聴取するため疾病・障害認定審査会を開催します。

- 疾病・障害認定審査会で審査を行います。

- 国は市町村へ審査結果を通知します。

- 市町村は請求者へ審査結果を通知します。審査結果が認定された場合、予防接種法に基づき支給します。

イメージ図は下記のとおりです。

給付額

| 給付額 | A類・臨時 (注意)B類臨時は除く |

B類 |

|---|---|---|

| 医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険などによる給付の額を除いた自己負担分、および入院時食事療養費標準負担額など | A類疾病の額に準ずる (注意)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |

| 医療手当(月額) | 1カ月の間に次の日数通院または入院した場合

|

A類疾病の額に準ずる (注意)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |

| 障害児養育年金(年額) |

|

― |

| 障害年金(年額) |

|

|

| 死亡一時金 |

|

ー |

| 遺族年金(年額) | ー |

|

| 遺族一時金 | ー | 7,992,000円 |

| 葬祭料 | 219,000円 | A類疾病の額に準ずる |

| 介護加算(年額) |

|

ー |

(注意)給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

予防接種健康被害救済給付額の推移 (Excelファイル: 13.6KB)

年金の支給開始月

- A類疾病など(障害児養育年金・障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌日

- B類疾病(障害年金・遺族年金):請求があった日の属する月の翌日

令和6年4月1日以降の新型コロナウイルスワクチン接種に関する健康被害救済制度について

令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザワクチンと同様のB類疾病の定期接種(注意1)に位置づけられるため、接種日や定期接種か否かによって対象になる救済制度が下記のとおり異なります。

| 接種の区分 | 救済制度の種類 | 請求先 |

|---|---|---|

| 令和6年3月31日までの接種 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種 | 接種日時点に住民票がある市町村 |

| 令和6年4月以降の定期接種(注意1) | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種 | 接種日時点に住民票がある市町村 |

| 令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) |

(注意)コロナワクチンの定期接種は、以下の方に対し、毎年秋冬に1回その年のウイルスに対応するワクチンに対応するワクチンを用いて市が実施するものをいう。

- 65歳以上

- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、肝臓または呼吸器の機能に自己の身近の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。

それぞれの接種に伴う関連サイト

令和6年3月31日までの接種

厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)

令和6年4月以降の定期接種

厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)

令和6年4月以降の任意接種

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)

申請方法

健康被害救済の給付請求は、健康被害を受けた本人または家族が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。

(注意)請求ごとに必要な書類が異なります。

必要な書類

必要書類一覧

| 必要書類 | 医療費 医療手当 |

障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |

葬祭料 |

|---|---|---|---|---|---|

| 請求書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |

| 受診証明書 | 必要 | ― | ― | ― | ― |

| 領収書など | 必要 | ― | ― | ― | ― |

| 診断書 | ― | 必要 | 必要 | ― | ― |

| 死亡診断書など | ― | ― | ― | 必要 | 必要 |

| 埋葬許可証など | ― | ― | ― | ― | 必要 |

| 接種済証または母子健康手帳 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |

| 診療録など | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |

| 住民票など | ― | 必要 | ― | 必要 | ― |

| 戸籍謄本など | ― | 必要 | ― | 必要 | 必要 |

(注意)請求書・受診証明書・診断書以外は全て写しで可能。

(注意)医療費・医療手当請求の際、アナフィラキシーショックによるものは診療録の代わりに医師が記入した様式3(Excelファイル:25.3KB)に代えることができます。

医療費・医療手当請求の場合

- 医療費・医療手当請求書:通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可能です。(医療機関・薬局ごとに作成)

- 医療機関または薬局で作成された受診証明書:受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。(医療機関・薬局ごとに作成)

- 領収書などの写し:医療に要した費用の額および日数を証明する領収書などの写しを提出ください。

- 接種済証または母子健康手帳の写し:受けた予防接種の種類およびその年月日を証明する接種済証または母子健康手帳の写しを提出ください。

- 診療録などの写し:受診した医療機関に請求してください。疾病の発病年月日およびその症状を証明する医師の作成した診療録(サマリー・検査結果報告・写真などを含む)の写しを提出ください。

(注意)アナフィラキシーなどの即時型アレルギーの場合は、医師が記載した様式3(Excelファイル:25.3KB)をもって診療録などの写しに代えることができます。

(補足)アナフィラキシーなどの即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医師が判断した場合は診療録の写しが必要です)。

様式と記入例は下記からダウンロードできます。

様式

様式1 医療費医療手当請求書 (Wordファイル: 19.2KB)

受診証明書(予防接種健康被害認定申請用) (Wordファイル: 36.8KB)

障害児養育年金・障害年金請求の場合

- 障害児養育年金請求書(障害児養育年金請求の場合)

- 障害年金請求書(障害年金請求の場合)

- 診断書:障害の状態に関する医師の診断書を提出ください。

- 接種済証または母子健康手帳の写し:受けた予防接種の種類およびその年月日を証明する接種済証または母子健康手帳の写しを提出ください。

- 診療録などの写し:障害の状態に至った年月日および予防接種を受けたことにより障害の状態になったことを証明する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真などを含む)の写しを提出ください。

- 住民票などの写し(障害児養育年金請求の場合):障害児の属する世帯全員の住民票の写しを提出ください。

- 戸籍謄本などの写し(障害児養育年金請求の場合):障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本または保険証の写しを提出ください。

様式は下記からダウンロードできます。

様式

【18歳未満の方】障害児養育年金請求書 (Wordファイル: 26.3KB)

【18歳以上の方】障害年金請求書 (Wordファイル: 28.5KB)

死亡一時金・葬祭料請求の場合

- 死亡一時金請求書(死亡一時金請求の場合)

- 葬祭料請求書(葬祭料請求の場合)

- 死亡診断書または死体検案書などの写し:死亡した方に係る死亡を証明する死亡診断書または死体検案書などの写しを提出ください。

- 埋葬許可証などの写し(葬祭料請求の場合):請求者が、死亡した方の葬祭を行う方であることを明らかにすることができる埋葬許可証または葬儀案内状などの写しを提出ください。

- 接種済証または母子健康手帳の写し:受けた予防接種の種類およびその年月日を証する接種済証または母子健康手帳の写しを提出ください。

- 診療録などの写し:予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真などを含む)の写しを提出ください。

- 住民票などの写し(死亡一時金請求の場合):請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票などの写しを提出ください。

- 戸籍謄本などの写し:請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本の写しを提出ください。

様式は下記からダウンロードできます。

様式

よくある質問

どのような場合に救済制度を申請できますか?

接種直後に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障がい、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が発生した方が申請の対象です。

(注意)一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなど予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。

受診した医療機関から「ワクチン接種との因果関係がはっきりしないので書類は出せない」と言われました。どうすればよいですか?

予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明する必要はありません。医療機関には現在通院している(していた)「疾病」についての診療録と受診証明書などを出してもらうことで申請が可能です。

支払った医療費は全て請求できますか?

保険適用の医療費の自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。

保険適用外の差額ベッド代、病衣やおむつ代などのアメニティ、薬の容器代などは請求できません。また、受診証明書や診療録などの文書作成に係る代金は請求できません。

資料

詳細は下記のPDFまたは厚生労働省のホームページを確認ください。

厚生労働省「予防接種健康被害救済制度の制度概要」(リーフレット) (PDFファイル: 2.8MB)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

保健センター 予防係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3

電話番号:0244-26-9422

- あなたの評価でページをより良くします!

-

更新日:2025年07月25日